以工程智慧绘就黄河流域高质量发展立体图景 | ||||

| ||||

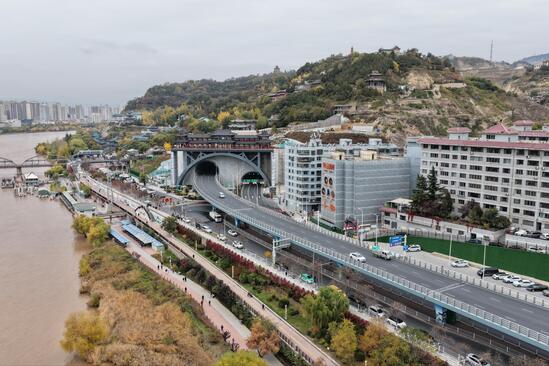

当现代隧道穿过多层湿陷性黄土,与千年白塔寺的飞檐遥相呼应;当生态湿地的潺潺流水与文旅街区的丝路驼铃交织共鸣,由电建建筑公司承建的兰州白塔山段综合提升改造项目,正在黄河上游书写着“工程、文化、生态”融合的城市更新故事。这项历时数年的重大工程,不仅成功破解了老城基建的技术难题,更在黄河流域生态保护与高质量发展战略引领下,为新时代城市更新提供了一套可借鉴的“电建方案”。 兰州白塔山段综合提升改造项目位于城关区白塔山景区,西起北滨河路龙源,东至北滨河路元通大桥(含靖远路),主线全长2245米,是兰州市核心民生工程与城市更新战略关键项目。工程设计为双向六车道城市主干路,通过隧道绕行白塔山,打通北滨河路原有“瓶颈路段”,有效缓解区域交通拥堵,减轻河堤压力,成为兼具文化底蕴与现代功能的城市新名片。 技术突破:在历史与现代间开辟基建新路 兰州城关区的地质条件堪称一本“工程天书”——湿陷性黄土层厚达数十米,白塔寺古建筑群的地基脆弱,地下管线密集如网……面对这一系列挑战,项目团队交出了一份令人满意的答卷。 针对复杂地质条件和历史建筑保护要求,项目团队创新采用“隧道CVD导坑法开挖施工工法”,将地表沉降控制在50毫米以内,较传统工艺缩短工期12个月、降低成本超30%。该工法凭出色表现,荣获第十二届“龙图杯”全国BIM大赛一等奖,其数字化施工管理体系也成为公司在城市复杂工程领域的技术标杆。 通过BIM技术全周期应用,团队实现了施工方案模拟、文物变形监测等多场景数字化管控,确保工程与白塔寺等文保单位和谐共存。 文化赋能:让丝路遗产在工程中焕发新生 走进项目隧道南线的仿古建筑连廊,钢结构拱券上的飞檐斗拱与现代幕墙形成巧妙对比。这并非简单“复古”,而是对“工程美学”的文化诠释。团队将兰州明清建筑的榫卯结构、彩绘纹样等元素抽象化后融入钢结构设计,让现代工程与丝路遗产展开精神对话。 这种文化赋能还延伸到文旅融合的长远规划。项目竣工后,串联起中山桥(黄河第一桥)、白塔寺、金城关等文化地标,为打造5A级旅游集群奠定基础。未来,游客可通过景观栈道俯瞰黄河,在非遗街区体验陇上民俗,在数字展厅“穿越”丝路商队。工程不再只是钢筋水泥,更成为文化传播的载体。 生态引领:践行黄河流域保护的央企责任 在项目避险搬迁区域,昔日的老旧居民区已转变为生态湿地景观带,这是项目对黄河流域生态保护战略的具象实践。项目证明,城市更新与生态保护可以并行不悖,甚至相得益彰。 从施工筹备到竣工交付,“生态优先”理念贯穿每个环节:选用环保型施工材料,从源头避免有害物质影响黄河水体;采用智能降水系统,收集的雨水用于工地降尘、混凝土养护和临时绿化,比传统方式节水30%以上;隧道施工中运用生态支护技术,最大限度保护山体原有植被。 项目竣工后,以往裸露的边坡现已绿草如茵,汛期时山脚流入黄河的泥沙减少了近四成,切实实现了城市更新与生态保护的双赢。 兰州白塔山项目所形成的“工程+文化+生态”三位一体城市更新范式,具有显著的综合价值与推广意义。在工程技术层面,创新运用“微创手术”式施工方法,有效破解了历史城区更新“不敢建、建不起”的难题;在文化传承方面,探索出现代工程与历史文脉深度融合的新路径,使基础设施成为延续城市记忆、活化文化基因的载体;在生态保护层面,构建了从规划、施工到运营的全链条保护机制,系统推进生态修复与环境提升。这一综合性解决方案,不仅为兰州城市更新提供了成功实践,也为黄河流域乃至全国同类城市推进高质量发展,提供了可复制、可推广的宝贵经验。 站在黄河岸边远眺白塔山,新落成的隧道与古寺相映成画,生态湿地与文旅街区相得益彰。这样的“电建实践”还将继续为城市更新、文化传承与生态保护的协同发展,书写更多精彩答卷。 | ||||

| 【打印】 【关闭】 |

| 浏览次数: |